Artist in Residence Programアーティスト・イン・レジデンスプログラム

1994年から実施しているレジデンスプログラムは、現代アートの分野で活動するアーティストに、作品の 構想力や創造性を養う機会を提供しています。東京から約 1 時間という場所に位置するアーカススタジオでは、 日本の現代アートシーンに触れることができるとともに、落ち着いた環境で一般市民とも交流しながら創作活動 に専念することができます。また、定期的なキュレーターとのチュートリアルとコーディネーターによるサポートをとおして、アーティストは、自らの制作における方法論を探求し、新たな表現に挑戦することができます。

本プログラムは、リサーチに重きを置いた実践を重視しており、制作過程で生み出される試作をオープンスタジオで公開します。人や土地、文化との出会いを糧にし、国際的な批評空間へと開かれていくようなプロジェクトや作品のアイデアを歓迎します。

- 滞在期間:

- 約90日間

- 助成内容:

- スタジオ、住居、渡航費、滞在費、制作活動費、専門的・人的サポートなど。

2024年度:滞在費と制作活動費として567,000円を支給。(※助成金額が変更になる場合があります。)

- 公募期間:

- 1月-3月頃(予定)

- 詳細:

- これまでのレジデントアーティスト

2025 レジデント・アーティスト

今年度は453件(77か国・地域)の海外在住者からの応募と、19件の日本在住者からの応募がありました。厳選なる審査の結果、アヴニー・タンドゥン・ヴィエラ、イブラヒム・クルト、佐藤浩一を選出しました。3名のアーティストは、8月29日から11月26日までの90日間、茨城県守谷市のアーカススタジオで滞在制作を行います。審査は、大坂紘一郎氏(キュレーター)と神谷幸江氏(国立新美術館学芸課長)をお招きし、アーカスプロジェクト実行委員会との協議のもと行いました。

2025年度の選考結果について

コロナ禍明けの2024年度と比較すると、2025年度のアーティスト・イン・レジデンスプログラムへの応募件数は8割強にとどまり、海外在住者からは453件、また国内在住者からは19件の応募であった。そのなかから、海外在住のアーティストを2人、国内在住のアーティストを1人選出した。今年度の特徴としては、音響の作品やダンスなどの身体表現に取り組むアーティストが例年よりも多く見られた。また、みずから構築した作品制作の方法論を守谷市で市民とともに展開するという、創作と教育が折り重なった実践の提案も見受けられた。最終選考に残った滞在制作案はどれも興味深いものであったが、2人の外部審査員との議論を重ねた上で、海外からは、絶えず変化する移動と故郷の関係から生まれる作品を手がけるアーティストと、既存の空間認識を実験的に書き換えて社会空間を新しくする試みを提案するキュレーターを選んだ。また国内からは、茨城の地政学を科学主義の観点から読み解こうとするアーティストを選んだ。3人のアーティストは、8月下旬から11月下旬にかけて90日の滞在制作を行う。

小澤 慶介(エクゼクティブ・ディレクター)

2025 Resident Artist

アヴニー・タンドゥン・ヴィエラAvani Tandon Vieira

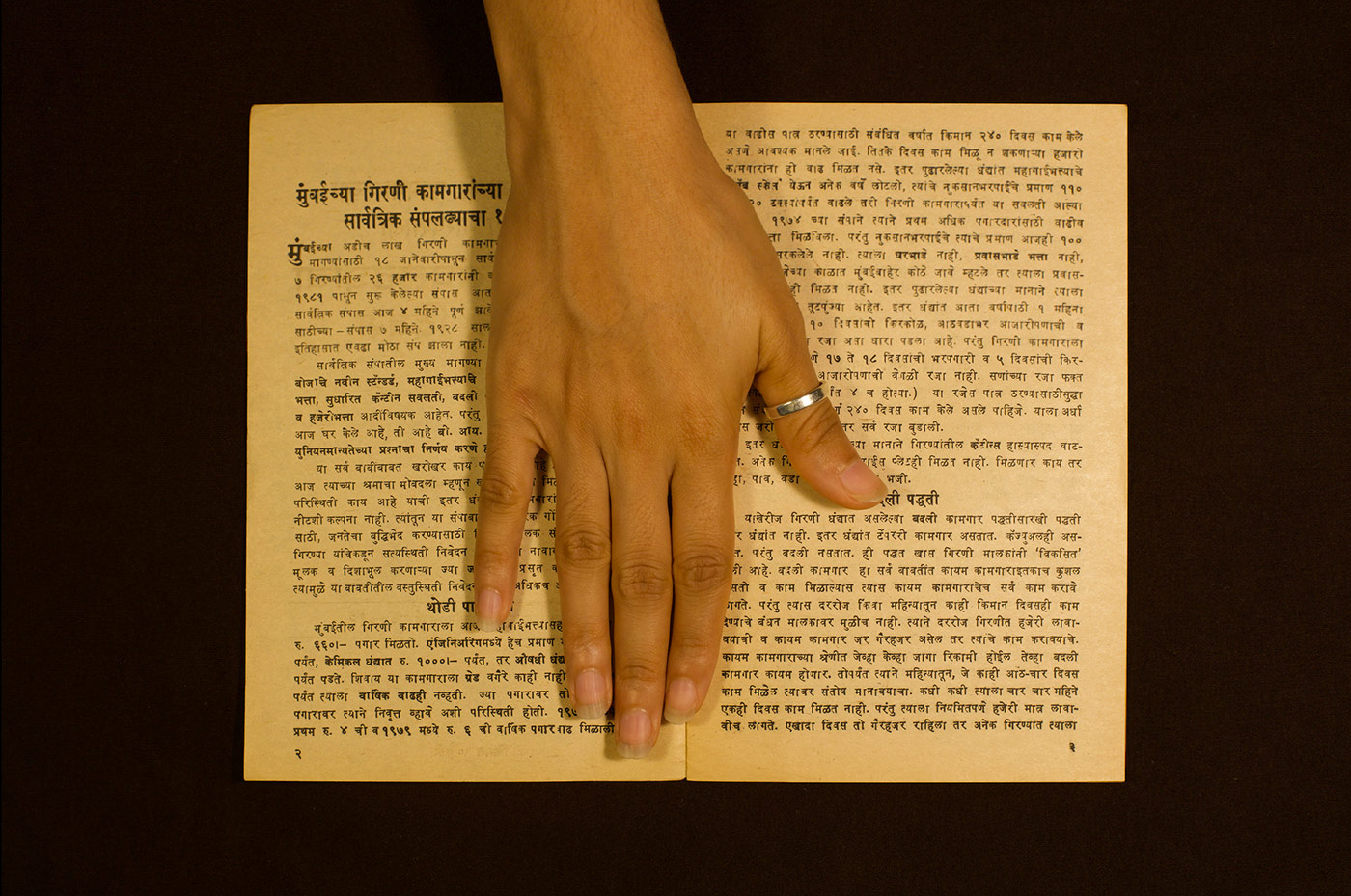

写真:Riya Behl

インド生まれ、在住。キュレーターでライター、またアーキビストであるヴィエラは、区間と形式の関係について探究している。アジアの文脈やそのトランスナショナルな枠組みに着目して制作を行う彼女の方法論は、学問領域を横断する研究や集団による作品制作、そして対話をとおした調査まで多岐にわたる。活動の一部として、抵抗の場としてのオープンアクセス・アーカイブ「The Museum of Ephemera」や、インドとパキスタンの若手作家のためのデジタルプラットフォーム「The Pind Collective」を運営している。また、カメルーンのRAW Académie (ロウ・アカデミー)や光州ビエンナーレなどのプロジェクトに参加し、既成の地図を解体して実験的に再構築する地図やトラウマと街の記憶をテーマとした映像作品などを作っている。その他の活動に、MMCA International Researcher Residency Program (ソウル、2024) への参加や、『Refractions: A Journal of Postcolonial Cultural Criticism』や『ASAP Art』への寄稿などがある。

《The City is not a Line》

ワークショップ、セミナー、インスタレーション、2024

《Fantastic Cities: Manifestos, City Making, and Imaginations of the Future》

スクリーニング、ワークショップ、セミナー、 2024

《The Museum of Ephemera》

オープンアクセス・アーカイブ、2020~

選考理由

所与の地図を批判的に考察し、個人の情緒や情動などから空間を読み解き、新たな地図を作りながら社会空間に対する認識を変えてゆく。それは、対象とする空間の選定、掲載する項目の選択と排除、想定される読み手との関係を権力から解き放つとともに、先住民や一般市民の視点や経験から捉え直し創造的なものに転回することでもある。そのために、まず地図制作の類型や方法論について専門家に聞き取りをする。その後、ワークショップをとおして、アーカススタジオの周辺に住まう市民と守谷やそれに隣り合う市町の空間把握と地図への展開を図る。市民を支配するための地図ではなく、市民一人ひとりが例えば災害の記憶や土地の経験から編む地図を作る。古今東西の地図を参照し、地図制作から空間の認識を民主的に解放する試みを評価し、選定した。

2025 Resident Artist

イブラヒム・クルトIbrahim Kurt

クルトはトルコ東部の山岳地帯にあるクルド人の家に生まれ育ち、現在はオランダで活動している。近年は、映像、インスタレーション、パフォーマンスをとおして、移民である作者が「故郷」を見つけていく過程で複層化する自身の帰属意識を描き、観るものに民族の分散や、生まれた土地から離れて暮らす経験についての対話を促す。私的な経験をクルド人の総体的な経験と結びつけながら語る手法は映像作品にも表れている。共同制作した《Our house is only half finished》では、自身の脆く移ろいやすいアイデンティティが、故郷でよく見られる繰り返し建て直されながらも未完成のまま放棄された家々になぞらえられている。過去の主な展示・活動に Ijssel Biennale 2025(デーフェンテル、オランダ、2025)や「Our house is only half finished 」(Netherlands Kurdish Institute、アムステルダム、2024)などがある。

《Our house is only half finished》

Lucie Fortuinとの共同制作

映像、2024

《Our house is only half finished》

Lucie Fortuinとの共同制作

映像、2024

《a house》

インスタレーション、2023~

選考理由

クルド人のアイデンティティを追い求める旅をつづける。アーカスプロジェクトでの滞在制作では、日本においてクルドの文様を探し、映像や写真、言葉によってその旅を記録する。クルドの家庭で使われるタイルやラグ、カーペットなどに見られる馴染みのあるものを馴染みのない地で探すことは、彼をクルド移民が多く住む川口市や蕨市、また文様の研究を深められる博物館などの施設へ向かわせることだろう。移動しながら故郷に向き合うことは、故郷までの距離的そして時間的な遠さを扱うことでもあるが、遠いからといってそれが霞むとも限らない。むしろ突然強烈に故郷を思い出させる出来事に遭遇することも想像される。移動する先や出会う人との関係によって絶えず変化するアイデンティティのあり方とその表象に期待し、選出した。

2025 Resident Artist

佐藤浩一Sato Koichi

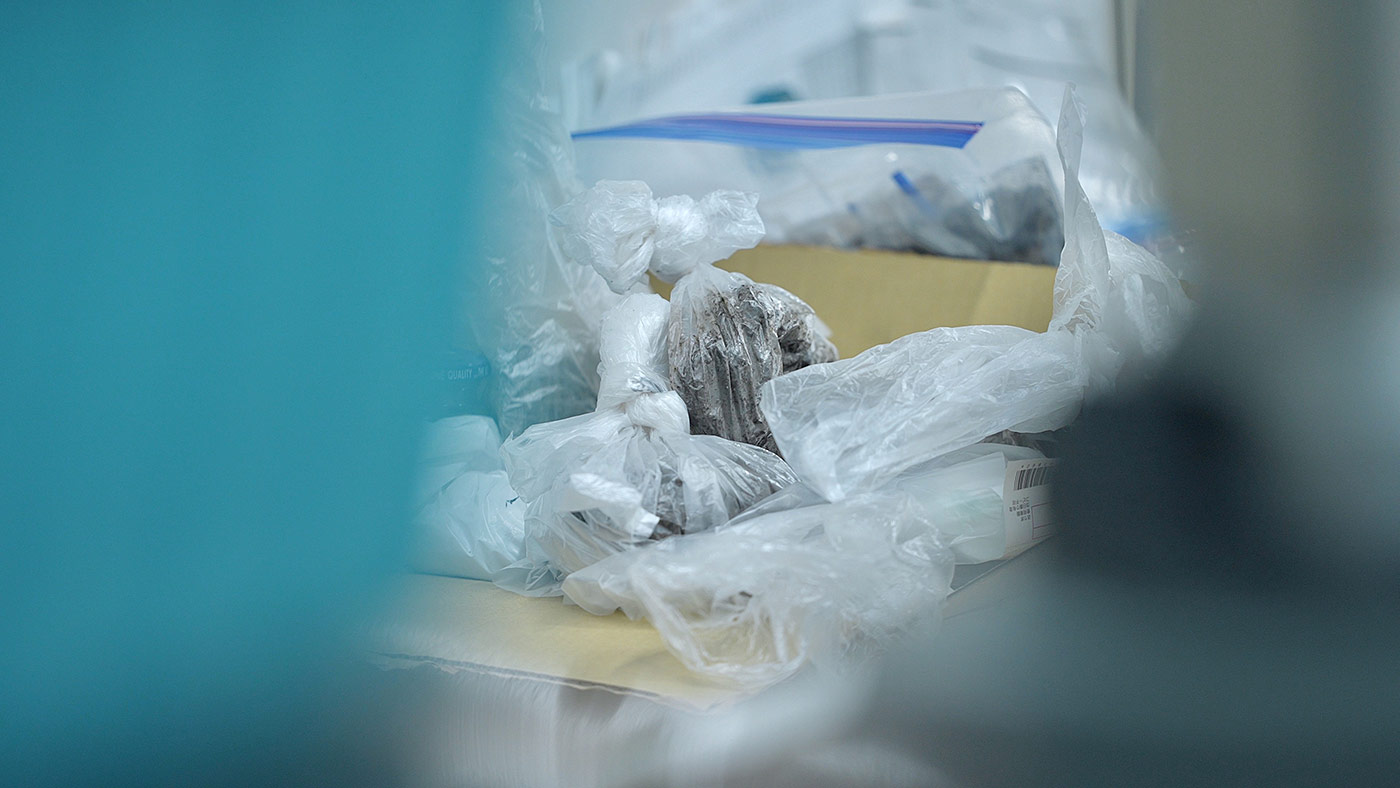

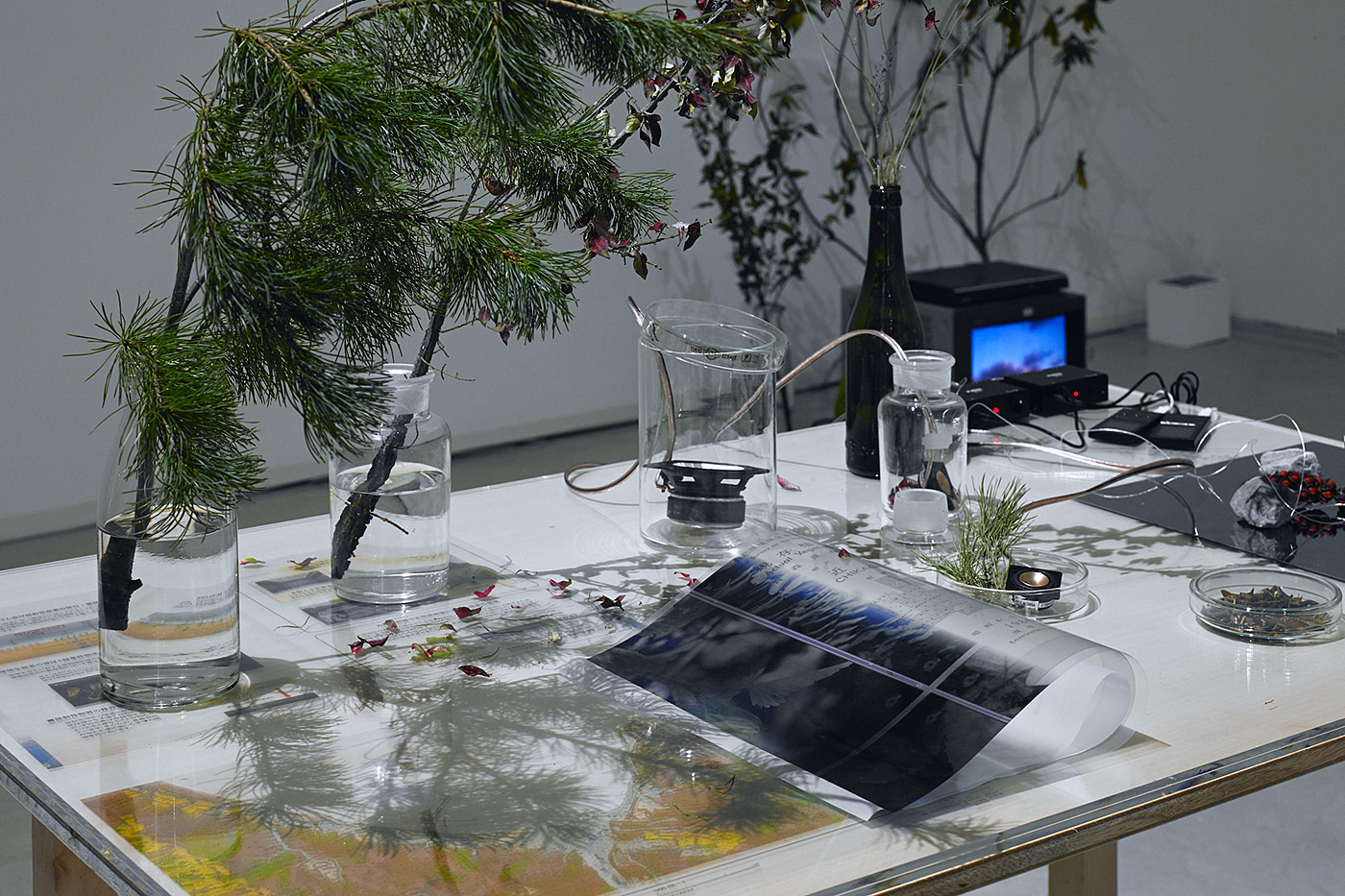

東京都を拠点に活動。自然環境と生き物、また生産と消費から社会を読み解き、映像だけではなく香りや音を組み合わせた作品制作に取り組んでいる。制作の出発点には環境や社会に対する疑問があり、それらが具体的に現れ出ている場に赴いてリサーチを行う。近年の作品に、東京都西部の水道水がPFASによって汚染され、それが人体に異物として入ってくることから、みずからの身体が意識せずとも他者化している可能性に向き合ったものがある。疑問からリサーチを経て作品化し、それを総体的な鑑賞体験へと開きながら、環境と生き物の関係性をさまざまな角度から考察する。過去の主な展示・活動に、恵比寿映像祭2023「 テクノロジー?」(東京都写真美術館、2023)やタイランド・ビエンナーレ コラート 2021(コラート、タイ、2021)、「第三風景」(金沢21世紀美術館、2019)などがある。

《武蔵野の流水》

映像、2025~

《沈潜》

インスタレーション、パフォーマンス、2019

《Mutant Variations》

インスタレーション、2022

選考理由

国の政策によって生まれ、科学技術に関する知識と技術が結集した2つの地、東海村とつくば市についてリサーチを行い、作品制作に取り組む。2つの地は、科学による人間の理想を求めて果てに実現したが、現実は、明るい未来とともに危機や廃墟化の予感をも漂わせている。そうした両義性に注目し、科学主義やユートピア思想を現実化する街区や施設の図面を手に入れ、立体的な空間把握を試みる。また現地に赴いて、研究施設やそれを取り囲んでいる自然環境から植物や泥炭を採取して香りを抽出する。これまでの作品制作における動機や方法論を少し拡張させ、今回は科学技術が開く社会と人間の関係性について、国の構想や関わった建築家、自然環境から読み解く。この近代社会において現れた「人間」について考え、また非人間の観点や時間から「人間」を見つめ直す取り組みを評価し、選出した。